記事

学芸員レポート~展示を振り返る~

はじめに

初開催された「清流の国ぎふ芸術祭 Art Award IN THE CUBE 2017 」(以下AAIC)は、今最盛期といえる地域型芸術祭ではなく、“公募の現代美術展”としたことに意義があるだろう。美術館制度の確立前から、日本では、公募展が作家たちの発表の場であったことを考えれば、伝統や関係性を重視する岐阜らしい選択といえる。

公募展では、“年代”“ジャンル”など応募者側に共通項を設定することが多いが、本展の共通項は、形状“キューブ”“テーマ”であった。

作品は、キューブによって場の文脈から解放される一方で、美術館に隔壁を持ち、壁自体に作品との関係が生じる。さらに展示時には、企画応募時には作家が考慮しえなかった、隣り合う作品との関係が生み出される。

本稿では、AAIC2017全体で、テーマに反応した多様な作品が連関し、あるいは対照となるように企図した展示順に作品を振り返り、公募事業に必須であるアーカイブとしたい。

1.最初の展示室(「展示室3」)

ベージュ系クロス張りの壁に赤茶系の圧縮コルクの床という、80年代建設らしい、近代絵画向きの展示室には、暗い空間にスポットライトで一つひとつのキューブを浮かび上らせることとし、作品の世界観が静謐または強固で、「身体のゆくえ」への思考を巡らせる7作品とした。

〈如木〉は、集積材を重ねてグラインダーで削りだし、奇岩砂漠のような風景を造り上げた体験型作品。床の隆起や傾斜と波打つミラーにより平衡感覚が失われ、身体と視覚の違和感が刺激される。

木を素材に約40年制作を続ける中学校美術教師柴山豊尚の、初めての大規模作品であり、岐阜県在住唯一の入選者で、搬入には、教え子たちが応援に来るなど、地元らしい光景も見られた。視覚的・体感的なインパクトが強く、ここから始まる現代美術展への感性を拓きえると、1番目に配した。大樋長左衛門賞。

キューブに群がる「虫」が、“ザワザワと”気になる(審査会時の中原浩大の談)、〈Mimesis Insect Cube〉は、近づいて初めて、昔懐かしいガラクタが虫の身体にメタモルフォーゼしていると分かる。

細部を“昆虫観察”していくと、「真空管」「黒電話の受話器」など時代の流れとともに役割を終えた「ガラクタ」や、「医療用はさみ」「万年筆」など使う人の生活の変化とともに「ガラクタ」となったものが虫の身体となっていることが分かる。森貞人は、道具を身体の延長線上にあるものとし、キューブには、「作ることが楽しくてたまらない」濃密さが満ちていた。中原浩大賞。

細部を“昆虫観察”していくと、「真空管」「黒電話の受話器」など時代の流れとともに役割を終えた「ガラクタ」や、「医療用はさみ」「万年筆」など使う人の生活の変化とともに「ガラクタ」となったものが虫の身体となっていることが分かる。森貞人は、道具を身体の延長線上にあるものとし、キューブには、「作ることが楽しくてたまらない」濃密さが満ちていた。中原浩大賞。

展示室に入った瞬間、壁にだらりとぶら下がっている“人”に、ギクリとさせられる〈移動する主体(カタツムリ)〉。社会的に記号化された身体は、規定された役割や思考の実体化といえるが、頭脳に操られているはずの身体の末端=手が、逆に主体を動かすという転換をおこしている。キューブの壁を認知の壁や縁ととらえ、「社会制度に準じた存在」であるサラリーマンが壁をのりこえてきているのも象徴的。

現代社会への違和感を鋭敏に掬い取り、哲学的テーマを扱いながらも、ユーモアや親しみやすさをも備えていることが耳のないマウスの特徴であろう。三輪眞弘賞。

現代社会への違和感を鋭敏に掬い取り、哲学的テーマを扱いながらも、ユーモアや親しみやすさをも備えていることが耳のないマウスの特徴であろう。三輪眞弘賞。

宮原嵩広の〈Missing matter〉は、やや高めの上り框ほどの高さにアスファルトを敷設した、黒と白い壁のミニマムな空間。

その上に靴を脱いであがるという行為を通し、身体性と物質の関係を意識させようとした。宮原は、「アスファルトは自然素材と人工物の中間。アスファルトは、古代の石、未来の携帯電話のような神性や象徴性を獲得していない」と言う。厳密な視覚印象に反して、歩くと下にある木製台の弾力が物体への緊迫感を減じ、現代におけるアスファルトの存在の曖昧な中間性を表しているようであった。

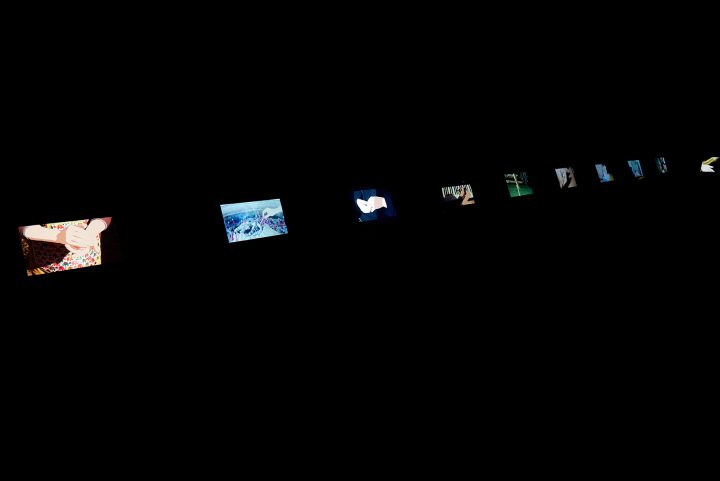

煌々と明るい〈Missing matter〉と対面する、暗室仕立ての〈HANDS〉は、実写とアニメーションで身体(手)にまつわる日常風景で構成された映像インスタレーション。

真っ暗な空間に浮かぶように壁3面に配置された33個のiPad miniに、切り取られた日常がループ再生される。繰り返されることで、平和なワンシーンが時に奇妙になり不穏な予兆も感じさせる。個々の映像が発する音が混交して雑音となり、キューブ自体が一つのスピーカー内部となった。大病を患った佐藤雅晴にとって、「身体のゆくえ」は、抽象的な問いではなく、生と死、希望と絶望の現実的な問題だったという。膨大な描画を必要とするアニメーション制作は、一種の儀式となって佐藤の日常を積み上げていく。

張り巡らせた黒い塩ビパイプと、塩ビとほとんど見分けがつかないマットな黒い陶のオブジェやパイプを組み合わせ、体内や都市の内部を暗示した〈Conduit〉。パイプや水道の蛇口ハンドルに、ネズミや犬の頭が溶け込むなど、静謐な中にも毒気と茶目っ気のある感性が活きるよう、展示室の角、他のキューブよりほんの少し奥まった位置に配置。

素材を漆黒の陶と塩ビの2種類に絞った静かな空間は、深遠であり、三木陽子のキューブでもっとも魅力的だったのは、“影”だったのではないか。AAICではテクノロジーを使った若い世代の作品が多く入選したなか、陶という自らの表現手段を通して、身体と意識の間を想像させ、秀逸であった。

平野真美は、〈蘇生するユニコーン〉で、非実在生物を、失った夢や希望の象徴として再生させた。あえて獣毛などを使わず人工物のみを素材とし、ラテックスや人工繊維が骨や内臓や毛皮となり、呼吸装置や循環ポンプなどの補助を受けて機能性を備えて実体化させたものである。

治療台に横たわり、循環装置と繋がった姿は、蘇生というより延命しているようでもあるが、平野は、「夢や希望はもともと元気なものではなく、大事に守っていかなければならないイメージ」と話す。私小説的でありながら、決して閉じずに見る人の内的世界と交錯し、フィクションを扱いながら、甘さに落ちず抑制されている。

手術室からイメージしたペールグリーンの壁紙の薄明るいキューブは、展示室に入った時から遠くに見える。時間と空間、そして不条理や不穏さを含む作品を経て、白い生物に邂逅したとき、純粋さや希望を見出しえることから、展示室の最後に配置した。

2.展示室と展示室をつなぐパグリックスペース(多目的ホール)

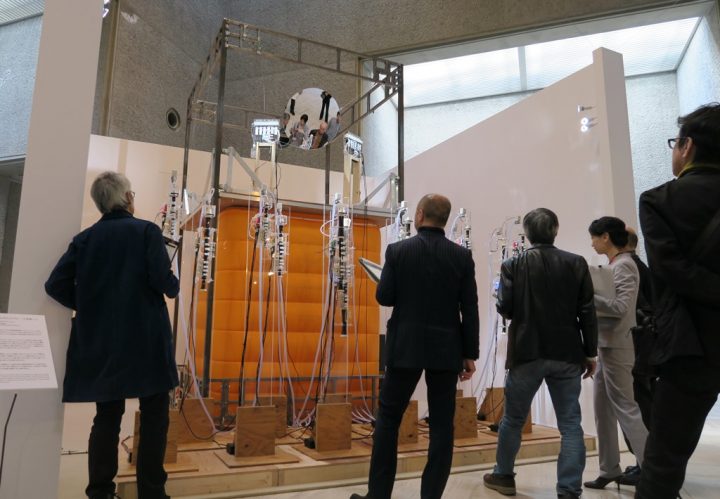

〈THE MAUSOLEUM―大霊廟―〉は、数珠つなぎにケーブルで繋がれた合計12台のリコーダー等の自動演奏装置が鳴り響き、未来の人類史上の、オルタナティブな身体を提示する。

作品が設置された多目的ホールにはパイプオルガンがある。送気で音が鳴るという点で、パイプオルガンはリコーダーの“祖先”といえる存在。また、ミケランジェロの〈ピエタ〉〈ロレンツォと夕と曙〉など、栄華を極めたメディチ家の墓碑彫刻等が、模刻ゆえに元作品から微妙に逸脱した造形で〈大霊廟〉を取り囲んでいる。

イタリア・ルネサンス時代から人類滅亡後を構想する数万年後への時間の流れ、時間や様式が交錯した独特の空間に、それらを異端さによって統合しえる存在として配置。高橋源一郎賞。

「フランケンシュタインは、創作者が見捨てたことによりモンスター化した。僕は、この創作物を最初にみたとき、何てものをつくってしまったのか、だからこそ、僕が最後まで面倒を見なければならないと思った」という安野太郎。

無限に生み出されるエネルギーによって動く機械によって演奏される「永遠になり続ける人類葬送の音楽」という作品コンセプトに対し、美術館には、開館時間と閉館時間がある。管理上、どうしても閉館後には電源を落とさなければならない等の条件に対し、「絵や彫刻はものとしては、“死んだ”(完成され終わった)状態で収蔵され並べられる」と印象を語る安野は、美術館で音楽を展示する、という相容れにくい状況に対峙。作家としての力強い“生命力”が印象的であった。

3.2つめの展示室(展示室4)

ふだん、県民の発表の場として利用されているギャラリーは、木材の床に、北と南から外光をとりいれられる大きな窓がある現代美術向けの空間。そこで、人の動きや交流を必要としたり、外光のもとでより美しさが出る作品6つとした。

〈透明の対話〉は、古典技法のフレスコの漆喰パネルと、ストラッポ(漆喰の表面をパネルから剥がして別の支持体に移し替える技法)した絵をキューブの外壁・内壁に貼り巡らせた作品。剥すもの・剥されるものが表裏一体となり、剥した途端に「本体」のほうが残影となり、剥離したものが「本体」となる。時間が経つほど結晶化が進み、透明感が増し強固になる経年劣化と逆行するフレスコの特性と、絵が二つに分かれ内外でずれながら重なるというキューブを使ったアイデアは、視覚の揺らぎや記憶の共有を引き出した。

薄くなった痕跡は、誰かがベッドを抜け出し、バスルームの窓から風がふきぬけている洋館。洞窟絵画や建物と一体化した壁画への回帰となる、絵画でキューブを覆った、絵画作家で唯一松本和子の試みは、AAIC2020に応募する絵画作家へのバトンとなるであろう。3.6mのキューブの高さを使い、四面に作品があるため、鑑賞動線と距離の両方が必要であること、柔らかで透明感のあるフレスコ特有の魅力を最大限活かすため、最も外光が入る窓際に配した。

〈縫いの造形〉は、祖母など身近な人物や年長の作家から譲られた毛糸やロープなどで、キューブと同寸の巨大な和紙の袋を縫い合わせた作品。鑑賞者はキューブの周りを歩き回り、見上げ、かがみこむ身体行為を通し、他者や移り変わる景色との邂逅が引き出されていく。外から見た時のおおらかさに対し、キューブ内で見上げた時の和紙と糸が織りなす繊細な光と影もまた印象に残る。

手縫いという懐かしさを伴う行為や素材の抒情性に反し、「私の記憶と、見る人のそれは重ね合わされない」という一種ドライな感覚を主張する中村潤は、針を通す・糸を引き抜くという行為の身体性、壁のあちらとこちらで見えない相手と交互に針を渡すせめぎあいに、新しい可能性を感じたという。高い位置からの外光が必要であり、また、キューブの天井をはみ出した和紙の袋も見せるため、最も視距離をとれる展示室の奥、窓に近い場所に配置した。

人と自分、人と人の間におこる理解のズレに興味を持つ堀川すなおは、岐阜県高山市でワークショップとリサーチを行い、子どもの言葉と思考回路を丁寧に辿って、伝達と理解の間で起きていることを複数のドローイングで考察・解釈した〈モノについて〉を制作した。半透明の紙に記されたドローイングは、顕微鏡でのぞいた微生物の生態デッサンや精緻な設計図のようで美しい。ヘッドフォンからは、「言葉からどのように想像して描いたのか」を一生懸命喋る音声合成による子どもの声が流れる。

留学を機に、表現の展開に挑戦し、思考回路を巡らせた入れ子構造のインスタレーションに音声や体験型装置を配した空間づくりを試みた。

〈DEMO DEPO IN THE CUBE支店〉は、本来、社会的に保障された身体行為であるデモを、人間の顔の映像を冠したロボットに代理で行わせ得ることを提示し、あらゆるものが商品として流通する消費社会を批評的に表現した。

水無瀬翔は、会期中の毎週末キューブに滞在。デモを代行させるロボットを扱うレンタルショップを模したキューブで、来場者が店員役やデモ用ロボットをレンタルする客役を演じることを促し、立場の違いによる価値観・視点の変化を通し、アイデンティティと身体の関係性を探究するワークショップも行った。

iPadに映し出されているロボットの顔は、作家の依頼により県職員が演じた。地方公務員法では争議行為が制限されていることが暗示されているようにも解釈できる。ラボのような堀川のキューブと、未来的な水無瀬のキューブを隣合い、身体のバーチャルなゆくえについて、思考の連鎖をおこしていく。鷲田清一賞。

〈この部屋とダンス〉は、ドローイング、素焼きの壺、布などが置かれたキューブで、谷本真理が粘土をこね、粘土の弾力や粘土が壁に当たる音など、「心地よさ」を追求し、遊ぶように粘土を投げた行動の軌跡が作用した抽象の空間。谷本のなかで、「絵」がクローズアップされていた時期と制作時期が重なり、ドローイングもまた魅力を発していた。谷本は、東濃での陶芸原土の取材、岐阜県現代陶芸美術館でのワークショップ、多治見工業高校での滞在制作などを経て、「陶芸に興味が出てきた」と、AAIC2017後に、窯を購入したという。単なる完成度の高さを競うのではなく、作風が展開する契機になる瞬間に立ち会うことは、コンペティションの醍醐味である。

キューブでは、公開制作で粘土がさらに投げられ、観覧者が触れて壺が落ち、陶のかけらが踏まれて粉々になり、次第に余白が繋がってドローイングと粘土の関係が生じていった。会期中に空間が複雑化していったキューブで、来場者は作品を壊してしまわないように歩を進める。その振る舞いは、タイトル〈この部屋とダンス〉となっていく。田中泯賞。

〈cranky wordy things〉は、7面のモニターに映し出された睡眠実験の映像や自動的に動く小物等で構成された部屋。床の一斗缶が突然振動し、蛍光灯が明滅し、天井裏から音がするなど、動くモノや現象によるポルターガイストや幽体離脱的なものが、鑑賞者の身体に交感する現象を引き起こす。「ブラックボックスのなかのコンピュータ制御によるテクノロジー作品」にならないよう、ギミックのヒントをも散りばめた、きわめて自覚的な作品である。

不意に回りだす換気扇は、通常とは逆に、外気をキューブ内に流す向きに取り付けられている。ミルク倉庫+ココナッツは、駆動音にもこだわり、入選賞金を使って4台買い換えたという換気扇は、「ナショナル」のデッドストック。子どもたちの中には、モニターに映る睡眠実験被験者が動くモノに反応して寝言をいう“リアルタイム・ライブ中継”と捉え、「ねえ!ねえ!」と映像に向い、話しかける光景が見られた。一方、大人は、様々な作品に接し既に過敏になっている神経で、展示の最後に配置されている〈cranky wordy things〉に入ると、極端に驚き、次に何が起こるかと身構える。鑑賞者の反応もまた、作品内でおこるフィードバックの一つであり、立ち現われた“身体”といえるだろう。「身体」と「感覚」あるいは、「身体」と「命」の関係を、分離可能なものとして提示したという点で、各作品の影響をすべて引き受ける器をもった作品であり、展示室の最後に配置した。Art Award IN THE CUBE 2017大賞。

唯一、屋外展示の〈庭のほつれ〉は、素地のままのキューブに、シイタケ栽培の原木とオガクズを配置した最小限の構成。湿気で反り返るベニヤ板や染み、キューブ内に吹き込む落ち葉、キューブ建設中の3月初旬から会期終わりの6月中旬まで、3か月間の移り変わりも作品に含めた。

三枝愛は、藝大受験の結果待ち中の2011年3月、シイタケ農家である埼玉の実家で、東日本大震災に遭った。木は環境の変化を直接にそして長く受ける性質で、震災以来、関東のシイタケ農家では、福島からの原木の入荷が途絶え原木不足が深刻だという。原木は、木に蓄えられた栄養がシイタケに補給される数年間は使い続けられる。原木不足が顕在化し、庭の風景がかわりはじめたのは、震災後、2~3年経ってからだった。〈庭のほつれ〉シリーズでは、今回初めて、庭の景色の変化の核心となっている原木を提示した。美術館、美術館の庭園、埼玉、福島へと空や空気や環境はつながっていることが示された。OJUN賞。

学芸員やアワードの運営組織が継続的に作家や岐阜のアートの動きをトレースしていることで、AAICの事業目的「新たな才能の育成」の実践と「アートに関わるネットワークづくり」に資し、作家のさらなる活躍の場へとつながり、岐阜に創造的環境の厚みが増していく。

制作から1年がたち、15組の作家たちは、それぞれ次のステージに歩みだしている。〈蘇生するユニコーン〉で鮮烈な印象を残した平野真美は、2018年夏、「Artists in Museum Meets盲学校」で、視覚と想像力の関係を問い直しながら、滞在制作を行う。フレスコ技法でキューブ展示を試みた松本和子は、空間と作品の繋がりへの意識を強め、2019年早春、北方町生涯学習センターきらりでの「Artists in Museum」に挑戦する。カタツムリのかたちをした手が身体を引っ張る作品で三輪眞弘賞を受賞した「耳のないマウス」のメンバー松田朕佳は、AAICの実績により東京都の二国間交流プログラムで、2018年前半は、カナダに滞在中。その他、それぞれ地元での活動が増えたり、企画展や個展での活躍や受賞なども耳にする。

現代美術と公募は、時代を移す鏡。AAICをきっかけに、岐阜を拠点にしたアートプロジェクトや顕彰事業との関連にビジョンを拡げ、社会と館の転換期を意識しながら進化の方向を見定めたい。

(鳥羽都子)